新規事業やシステム開発の過程において、実証実験(PoC)で良好な成果を得ながらも、市場投入後に期待した結果が出ないという事態は少なくありません。多くの経営者や事業責任者がこの乖離に苦慮していますが、その原因は技術的な不備ではなく、初期段階における「問いの設計」の甘さにあります。

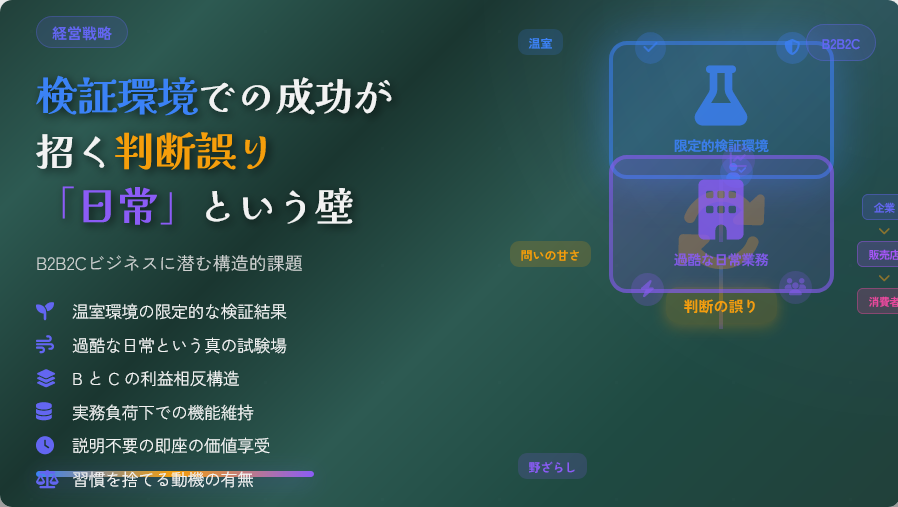

限定的な検証環境という「温室」の限界

実証実験の成功は、往々にして事業の本質的な成功を担保しません。検証環境とは、外部のノイズを排し、協力的な関係者のもとで整えられた「温室」に過ぎないからです。そこでの数値がどれほど優れていても、それは限定的な条件下での回答に留まります。

私たちが真に向き合うべきは、実験室のデータではなく、理不尽なまでの制約に満ちた「日常」という現場です。煩雑なオペレーション、競合他社の介在、そして消費者のシビアな無関心。こうした過酷な環境(野ざらしの現場)で機能しない解決策は、どれほど論理的に正しくとも、事業としての価値を維持することは不可能です。

B2B2Cモデルにおける「利益相反」の構造

販売店や代理店を介するビジネスモデルでは、直接の顧客(B)と最終消費者(C)の間に、解消しがたいニーズのズレが生じます。

「販売店が好意的である」という事実は、必ずしも「消費者が選ぶ」ことを意味しません。販売側の利便性を優先するあまり、消費者が真に求める価値を損なってはいないか。あるいは、現場の販売員が自らのリスクを負ってでも顧客に推奨したいと思えるほどの必然性を備えているか。この構造的な問いを曖昧にしたままでは、施策を重ねるほどに空回りが続くことになります。

思考の設計:市場の「負の側面」を直視する

事業を確かな成功へ導くためには、初期の成功イメージを一度脇に置き、市場の「負の側面」を前提とした問いを再設計する必要があります。

- 膨大な負荷がかかる実務環境下で、その機能は真に維持されるのか

- 説明コストをかけずとも、利用者が瞬時にその価値を享受できるか

- 多忙を極める現場において、既存の習慣を捨ててまで採用する動機があるか

形を整えることを急ぐ前に、こうした「不都合な問い」を組織の共通言語とすること。表面的なデータの裏側にある現場の真実を捉える思考の設計こそが、PoC倒れを防ぎ、持続可能な事業を構築するための要諦となります。