製造業・B2Bの現場における「多忙」や「思考停止」「評価構造」に着目し、作業効率だけでなく創造的価値を生み出すために抜本的な変革がなぜ重要なのかを動画で詳しく解説しています。動画は記事終盤または紹介箇所で1回のみ参照することで、冒頭の冗長感を防ぎ、内容理解を妨げません。

現場実例や組織改善のコツはYouTube動画(https://youtu.be/YO22M9H1qP4)内でもわかりやすく解説しています。

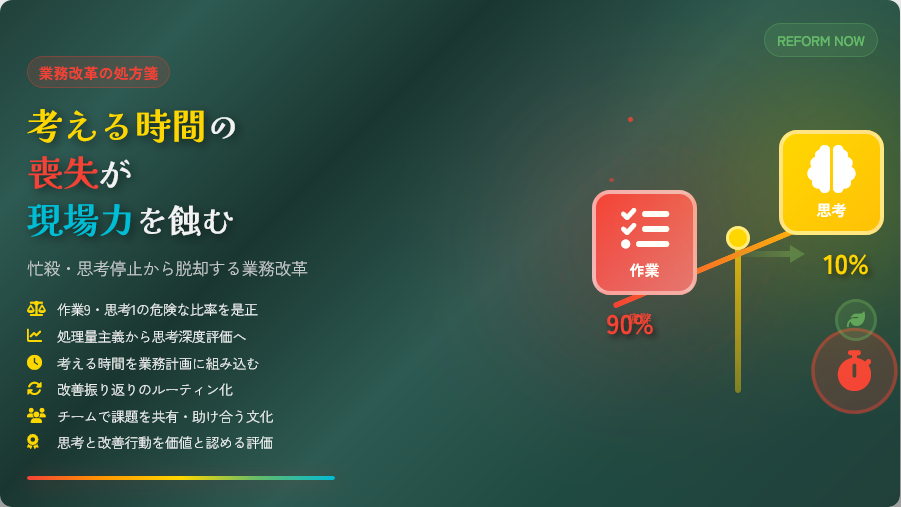

忙殺・思考停止の現場が生まれる背景

現場の多くは「手を動かすこと」に忙殺され、日々の業務が対応や報告、定例会議で埋まる“作業9・思考1”の比率が蔓延します。本来新たな価値や改善のための「思考の時間」が奪われ、問題が発生しても気づかず本質的な改革が後回しになりがちです。背後には処理量・スピードを重視する評価構造や、「成果=数値で測る」という短絡的マネジメントが影響しています。

原因分析と評価構造の限界

工程や業務目的の曖昧さ、成果手法が「処理量」で評価される危うさ、事務職までもスピードや数値で評価されがちな組織風土。本来思考や創造力を活かすべき現場で、改善や新しい価値創出が軽視されがちです。マネジメントが「思考の余白」を与えないと人も組織も疲弊し、商品企画・開発の本質的な力が低下します。

解決への処方箋

業務計画へ「考える時間」を上司が意識的に組み込むことは不可欠です。改善振り返りのルーティン化、チームで課題を共有・助け合うカルチャーづくり、評価指標の再設計が急務です。処理量主義・短期成果主義を超え、思考の深さや改善行動を価値と認める新たな評価体制への移行が、持続的な成長の第一歩となります。